随着新能源汽车、智能座舱及车载控制模块不断发展,汽车电子对系统稳定性和工作环境适应性提出了更高要求。热仿真设计作为电子产品前期开发的重要环节,在温升预测、散热优化及结构布局方面发挥着关键作用。对于车规级应用场景而言,引入热仿真手段已成为设计验证中的必要步骤。

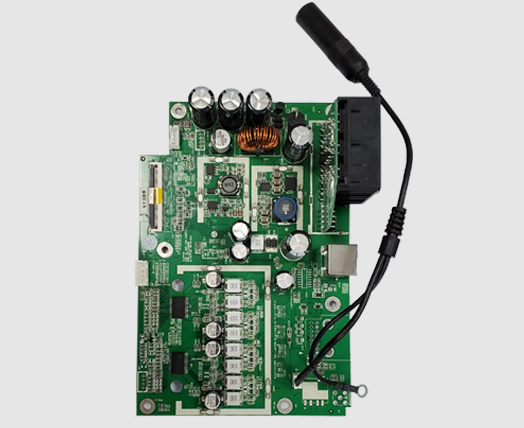

汽车电子产品长期处于高温、密闭、振动频繁等复杂工作环境,芯片、电源模块、电感、MOSFET等高功耗元件在运行过程中会持续发热,若散热路径不合理,容易引发热堆积、器件漂移、绝缘老化等问题。热仿真可通过建模仿真工具,对产品结构进行温度分布计算,预测在不同工作条件下的热响应行为。

常用仿真软件如ANSYS Icepak、Flotherm、SolidWorks Flow等,通过导入电路结构模型、功耗参数、材料属性和边界条件,建立三维热传导、对流与辐射模型。仿真结果可输出温度云图、热流路径、热点区域分布等数据,为工程师调整元件布局、增加散热路径、优化PCB铜皮面积等提供数据支撑。

对密封型模块如电池控制单元(BMS)、整车控制器(VCU)或ADAS摄像头系统而言,热量无法快速排出,容易形成局部过热。热仿真可协助判断壳体内气流是否畅通、散热片位置是否合理、电源与信号区域热互扰是否超标,有助于实现结构紧凑与散热效率之间的平衡。

车规标准对产品耐热性能也提出硬性要求,如AEC-Q100中对器件温升限值、热冲击耐受力有明确定义,若前期未进行热仿真验证,产品在环境适应性测试中容易出现热失效或电气参数漂移。通过仿真先行,能降低设计更改成本,提升量产成功率。

此外,仿真还可配合结构设计软件进行联动优化。例如在结构中添加导热硅胶垫、加强金属底壳导热路径、优化通风格栅布局等措施,均可在仿真平台上预估改动效果,从而避免试错迭代。

热仿真在汽车电子产品设计中已不再是辅助功能,而是实现高可靠性与环境适应性的前提手段。通过热分析可在设计阶段发现潜在隐患,提升整机温控效率、延长使用寿命,并为顺利通过车规测试提供技术保障。